乳酸菌生成エキスの

製造方法

Lactobacillus fermentation extract : Method

「乳酸菌生成エキス」は、長年の研究から生まれた特殊製法—16 種共棲培養特殊抽出法—から得られる乳酸菌の発酵エキスです。 このエキスには、生きた乳酸菌ではなく、乳酸菌の分泌成分(乳酸菌が発酵中に作り出すエキス成分)と菌体成分(乳酸菌の細胞分解物)が含まれています。このページでは、「乳酸菌生成エキス」がどのように生まれてくるかについてお伝えします。

1. 乳酸菌生成エキスのできるまで

乳酸菌生成エキスの製法は、大豆とそれを発酵させる16種類(株)の乳酸菌(図1および表1)から成り立ちます。独自の16株の乳酸菌は、厳選されたラクトバチルス属に属する乳酸菌で、代表的な菌種としては、アシドフィルス菌、カゼイ菌、ブレビス菌などの一般的によく見られる菌種の他に植物系の素材に見いだされるプランタラム菌なども含まれます。

図2に製法を示しますが、まず、化学肥料、農薬不使用で栽培された大豆から乳酸菌を育む豆乳を作ります。乳酸菌による発酵は、2段階で行われます。まず、1次発酵として16株の乳酸菌を4株ずつ4グループにわけて、それぞれ豆乳中で一定温度で発酵させます。さらに1次発酵を終えた4グループすべての乳酸菌群を再度フレッシュな豆乳に入れ、一定温度で発酵させます(2次発酵。この時点で16株の共棲培養がスタートします)。2次発酵終了時には、発酵タンク内は乳酸菌とその乳酸菌が作り出した分泌成分で満たされることになります。ここから長い1年間の熟成工程を経ます。

この時、乳酸菌は熟成した堆肥と同じように長い時間をかけて死滅していきます。同時に乳酸菌の細胞壁などの菌体成分も細かく分解されていきます。次に、特殊抽出方法で「乳酸菌生成エキス」の主成分となる①乳酸菌の分泌成分、②菌体成分をとりだし、「乳酸菌生成エキス」ができあがります。

このように「乳酸菌生成エキス」ができあがるまでには、大豆の生産から考えると実に2年間以上もの歳月が必要となります。その間、大豆の栽培・収穫や加工・製造、そして長期の熟成管理には多くの人手と手間を要します。

図2. 乳酸菌生成エキスの製法

2. 豆乳と乳酸菌で実現・高密度発酵

なぜ「乳酸菌生成エキス」の製造には豆乳(大豆)が使われているのでしょうか。多くの方が疑問を持たれるかもしれません。答えは、ある一つのグラフに集約されています(図3A)。通常、集菌(菌体を集める)を目的にして乳酸菌を培養する場合、MRS培地、GAM培地やGYP培地など乳酸菌の培養に適した合成培地を用います。合成培地に生育させる場合には、発酵可能な糖質とともに、様々なアミノ酸、ビタミン、核酸塩基、金属塩などを添加しなければなりません。例えば、乳業用乳酸菌の多くの菌種は共通的にグルタミン酸、バリン、ニコチン酸、パントテン酸、マグネシウム、マンガンなどを必要とします。さらに複雑な微量栄養素を必要とする乳酸菌株もあります。このような合成培地で培養した場合、乳酸菌は通常1mlあたり数十〜数百億(109〜1010)個まで増殖します。また、乳業用乳酸菌を牛乳や脱脂乳を用いて培養した場合、やはり通常1gあたり数億〜数十億個まで増殖します。

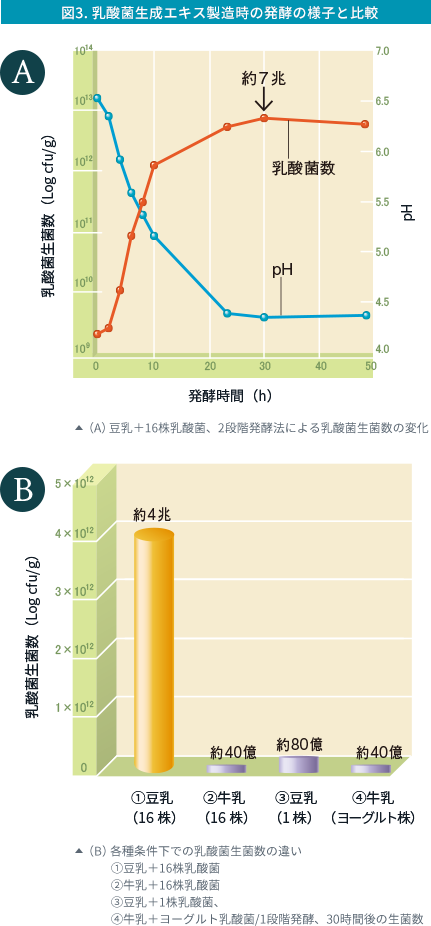

ところが図3Aに示すように「乳酸菌生成エキス」の製法(豆乳+16株乳酸菌、2段階発酵)では、一切の添加物なしに、乳酸菌は培養30時間後で最大で1gあたり7兆(7×1012)個以上にも達していました。これは通常培養法の実に500〜1,000倍の培養密度になります。さらに条件を統一にするために、1段階培養法で①豆乳+16株乳酸菌、②牛乳+16株乳酸菌、③豆乳+1株乳酸菌、④牛乳+ヨーグルト乳酸菌の組み合わせで試験した結果でも、やはり①の豆乳と16株の乳酸菌混合培養の組み合わせでは、培養開始から30時間後の生菌数は、1g当たり4兆(4×1012)個という結果が得られます。これに対して他の条件では、1gあたり数十億という平凡な細菌密度です(図3B)。このように豆乳と独自の16株乳酸菌の組み合わせにより、従来では不可能であった単位重量あたり兆単位の超高密度発酵を可能にしていたのです。

また、「乳酸菌生成エキス」の製造現場では、2段階に分けた発酵方法が採用されています。1段階発酵法と比較すると(1)発酵時のスタート細菌密度が高い状態で本発酵が行える、(2)単位重量あたりの生菌数が1兆個に到達する時間が短縮できる、(3)より高い最終細菌密度を実現できるという特徴が見いだされます。特に(2)は、1段階発酵法と比較すると、実に15時間以上も早く1兆個に到達できます(図3A参照)。製造工程中での早い乳酸菌の増殖は、より安定的に、より安全に発酵を行う上で大変重要な要素となり、ここに2段階発酵の意味があったのです。

以上のように、今から約70年前に確立された「乳酸菌生成エキス」のベースとなる乳酸菌16株の共棲培養方法は、おそらく2代目経営者の正垣一義の経験と感覚をもとに確立されたものと考えられますが、改めて解析をしてみると、「なぜ豆乳だったのか?」、「なぜ16株もの乳酸菌を使うのか?」、「なぜ2段階の発酵なのか?」がはっきりと科学的な数値として表れてきます。一義の科学者としての超一級の勘と鋭い観察力が冴えていた証しです。

3. 豆乳と牛乳の違い

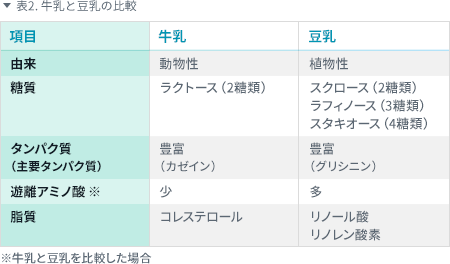

乳酸菌の生育環境を考えたとき、豆乳と牛乳の違いには大きく2点あります(表2)。第1は、糖質です。牛乳には約4.5%の糖質が含まれていますが、その99.8%を占める主要な糖質が2糖類のラクト ース(乳糖)です。一方、豆乳は、2糖類のスクロースをはじめ、大豆オリゴ糖であるラフィノース(3糖類)やスタキオース(4糖類)も多く含まれています(図4参照)。第2の特徴は、牛乳はカゼインや乳清タンパク質などを大量に含んでいますが、遊離アミノ酸が低いことです。大豆では、グリシニンなど大豆タンパク質を豊富に含み、さらに遊離アミノ酸含有量も高いことを特徴とします。乳酸菌は生育にアミノ酸を必要としますから、豆乳は乳酸菌にとって優れた環境になります。

「乳酸菌生成エキス」の製造に関わる16株の乳酸菌は、このような大豆の特徴をうまく利用することで豆乳中で高密度に生育・発酵するものと考えられます。

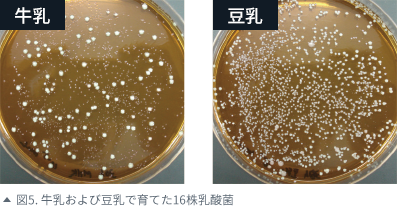

また、牛乳と豆乳での生育を比べてみると、図5に示すように16株の乳酸菌の培養に牛乳を用いた場合、わずか2タイプのコロニーしか確認できません。これは、牛乳に適応できた菌株しか生き残れなかったからです。ところが豆乳で培養した乳酸菌は、様々な形態のコロニーを形成し、バランス良く複数種の乳酸菌が共生状態になっています。牛乳は、糖質がほぼラクトースのみであること、遊離アミノ酸含有量が低いことを特徴とします。牛乳で増殖するためには、培地に存在するタンパク質(カゼイン)を分解して遊離アミノ酸を獲得しなければなりません。乳酸菌のなかにはラクトースを利用できない菌は多数存在しますし、タンパク質分解力が微弱な菌もいます。

一方、豆乳では、様々なタイプの糖質が含有されており、遊離アミノ酸も豊富という条件のもと、「乳酸菌生成エキス」に関わる16株乳酸菌の場合、乳酸菌同士の共生関係を成立させていると考えられます。このようにただ単に培養密度が高いだけではなく、バランス良く生育するといった観点からも、「乳酸菌生成エキス」の製法は、非常に優れた乳酸菌発酵システムなのです。

4. 長期熟成と成分

乳酸菌生成エキスの製造工程期間の大半を占めるのが1年間にもおよぶ長期熟成工程です。この工程では、どのようなことが起こっているのでしょうか? ①未発酵、②発酵、③発酵・熟成の3つのサンプルを用意して、変化をみると、発酵により得られた産物が自然分解(オートデグラデーション)されてより小さな分子となり、抽出溶液中に得られるようになります。

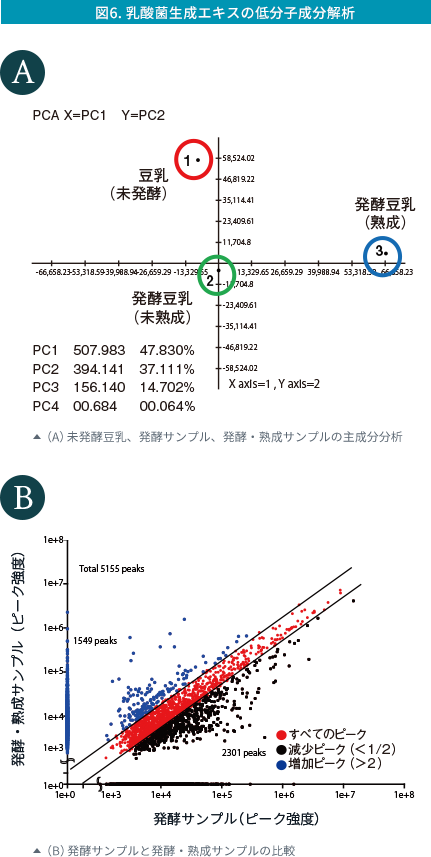

また、低分子成分(未知成分も含めて)を最新の解析法を使って解析した結果でも興味深いことが解ってきました。「乳酸菌生成エキス」の一般成分を調べると、栄養成分としては、ほとんど無いような結果が得られます。ところが最新の質量分析法で分析すると分子量1,500以下の低分子成分が4,000以上も検出されます。①未発酵、②発酵、③発酵・熟成サンプル間の比較を行うと、①未発酵から②発酵させることで、まるで違う素材に変化し、さらに③熟成を加えることで、また別物の素材に変化していることがはっきりと解ります(図6A)。②発酵と③発酵・熟成を比較すると、図6Bに示すように、熟成工程を経ることで3,800以上のピークに変化が起こります。

このように、熟成することで著しく多数の成分が新たに生成され、「乳酸菌生成エキス」ができあがります。現時点で有効性の考えられる成分として、①低分子ペプチド、 ②低分子核酸、③細胞壁分解物成分、④リン脂質分解物、⑤各種アミノ酸誘導体、⑥キノン類、⑦イソフラボンを含むフラボノイド類など多岐にわたります。それぞれ(A)免疫応答に関わる成分、(B)細菌細胞間コミュニケーションに関わる成分、(C)腸管組織の応答に関わる成分である可能性があり、それらが協調的に作用して機能を発揮するものと考えられます。

おそらく何か特定の成分を抽出・濃縮しても現在認められている「乳酸菌生成エキス」の効果・効能は発揮されないでしょう。数千にもおよぶマルチな成分が含まれているからこそ、乳酸菌生成エキスとして機能します。よく「乳酸菌生成エキスの有効成分は何ですか?」と聞かれますが、「特殊な発酵技術で得られる乳酸菌生成エキスです」と答えるしかありません。